Hari-hari ini, sejak 30 Mei sampai 10 Juni 2016, di markas besar Organisasi Buruh Internasional (ILO), Jenewa, sedang berlangsung Konferensi Buruh Internasional dengan tema utama “Building Future of Decent Work”. Tema ini menegaskan pentingnya persoalan kerja layak (decent work), seperti yang diamanatkan dalam komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

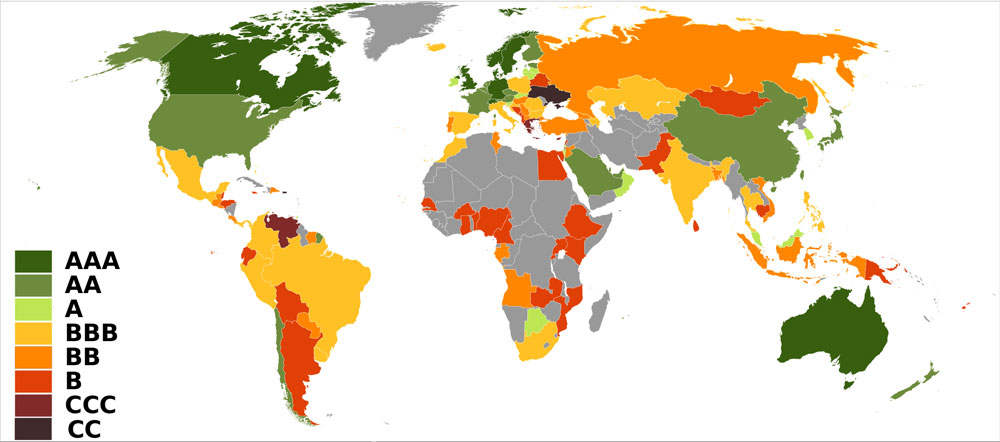

Penyelenggaraan Konferensi ILO ini berdekatan dengan waktu Standard & Poor’s Global Rating dan Global Slavery Index 2016 merilis pemeringkatannya pada pekan lalu. Peringkat S&P berfokus pada perkara ekonomi, terutama kelayakan investasi. Adapun Global Slavery Index membahas praktek perbudakan modern dan usaha-usaha pencegahannya.

Dalam pemeringkatan S&P, Indonesia berada pada peringkat BB+, masih kurang satu level lagi menuju BBB untuk disebut sebagai negara yang layak menjadi tempat berinvestasi. Adapun Global Slavery Index memberi Indonesia dua penilaian. Pertama, Indonesia masuk 10 besar dunia sebagai negara yang warga negaranya terperangkap dalam praktek perbudakan modern. Kedua, kinerja Indonesia dalam memerangi praktek perbudakan modern masuk pada peringkat B. Peringkat ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki legislasi untuk memerangi perbudakan modern, tapi minim dukungan dan tindakan hukum untuk menghapusnya.

Pemeringkatan mana yang menggelisahkan pemerintah Indonesia? Tentu saja peringkat yang dibuat oleh S&P. Posisi Indonesia yang terperangkap dalam peringkat BB+ dianggap sebagai kiamat kecil bagi ekonomi Indonesia yang mencoba menaikkan peringkatnya melalui serangkaian kebijakan deregulasi ekonomi. Walau pemerintahan silih berganti, panduan kemajuan ekonomi tetap tidak berubah, berkiblat pada apa yang dinilai oleh lembaga pemeringkat ekonomi, bukan hanya S&P, tapi juga Fitch, Morgan Stanley, Moody’s, serta tentu saja IMF dan World Bank.

Selama ini pemerintah Indonesia abai terhadap pemeringkatan non-ekonomi terkait dengan kinerja pemerintah, seperti Human Development Report dan Off/On The Track MDGs Report, apalagi laporan-laporan independen mengenai situasi hak asasi manusia Indonesia yang dituliskan Amnesty International, Human Rights Watch, atau International Federation of Journalist mengenai indeks kebebasan pers.

Ada baiknya pemerintah Indonesia mau membuka diri untuk becermin menilai kinerja pemerintahannya dari penilaian-penilaian independen non-ekonomi, sehingga bisa mendapatkan kedalaman masalah, tidak sekadar berhenti di angka-angka/tabel-tabel statistik. Masalah perburuhan, misalnya, tidak bisa hanya didekati dengan cara pandang ekonomi, tapi juga harus dengan menggunakan pendekatan non-ekonomi, terutama pendekatan hak asasi manusia. Desakan ini bukanlah hal yang mengada-ada. Saat ini institusi yang berpengaruh dalam cara pandang ekonomi dunia, seperti World Economic Forum dan Organisation for Economic

Co-operation and Development, secara rutin menerbitkan laporan-laporan di luar cakupan arus utama ekonomi, semisal kesenjatan gender dan migrasi.

Dalam komitmen global SDG diuraikan beberapa target. Yang terkait dengan situasi kaum buruh adalah perwujudan kerja layak, penghapusan praktek perbudakan, penghentian eksploitasi pekerja anak, perwujudan migrasi yang aman, penghentian perdagangan manusia (terutama perempuan dan anak), serta pengakhiran diskriminasidi tempat kerja atas dasar jenis kelamin.

Dalam perwujudan komitmen tersebut, Indonesia banyak menghadapi tantangan berat. Seperti yang dituliskan dalam Global Slavery Index 2016, jumlah terbesar warga Indonesia yang terperangkap perbudakan modern adalah mereka yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga (baik di dalam maupun di luar negeri) serta sektor perkebunan (terutama kelapa sawit) dan perikanan. Fakta ini memperlihatkan bahwa, selain praktek serupa perbudakan dialami langsung oleh kaum buruh, perbudakan telah menjadi bagian dari mata rantai pasokan komoditas global.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, yang akan menghadiri sesi akhir Konferensi Buruh Internasional di Jenewa nanti, harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya seputar soal pengupahan dan hak-hak normatif perburuhan. Ia juga harus siap ditanya soal bisnis dan hak asasi manusia berkaitan dengan isu perbudakan modern dan rantai pasokan global serta di mana posisi negara ini.

Ini memperlihatkan bahwa persoalan mutakhir mengenai perburuhan tidak cukup hanya dijawab dengan pasal-pasal dalam peraturan ketenagakerjaan. Ia juga berada dalam komitmen-komitmen kebijakan ekonomi yang tidak mengabaikan persoalan hak asasi manusia dan diplomasi politik luar negeri yang berorientasi pada perlindungan warga negara.

Telah dimuat di Koran Tempo